Адаптация к новой диете во время одомашнивания собак: последствия для процесса одомашнивания и здоровья собак

Гастроэнтерология

Диетология

|

05.05.2025

|

7 мин. чтение

AMY2B: панкреатическая амилаза в тонком кишечнике собак, которая инициирует переваривание крахмалаGO: генная онтологияMGAM: мальтаза-глюкоамилаза, ответственная за гидролиз мальтозы до глюкозыПЦР: полимеразная цепная реакция SGLT1: натрий-глюкозный ко-транспортер 1YBP: годы до настоящего времени

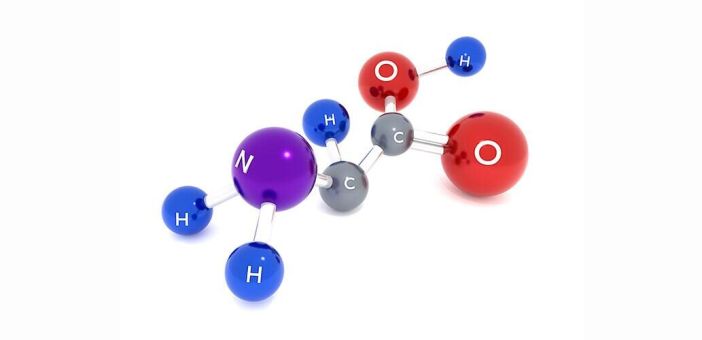

Сравнения геномов собак и волков открывают новые перспективы в изучении происхождения собак. Недавно мы использовали этот метод для отображения этапов селекции во время одомашнивания собак и идентифицировали несколько генов, участвующих в пищеварении и жировом обмене.

Собаки, вероятно, были первыми одомашненными животными, и они все еще важны для современного человеческого общества. Неясно, когда и где начался процесс одомашнивания собаки человеком.

Рекомендуемые продукты

Вам также может быть интересно

Гастроэнтерология

Диетология

26.06.2025

| 10 мин. чтение

Диетология

26.06.2025

| 12 мин. чтение

Гастроэнтерология

Микробиом. Нормы и патологии

10.10.2024

| 4 мин. чтение